고대사의 보고 아차산, 골목을 지나 천 년의 언덕을 오른다

월간마운틴안준영입력 2014.09.12 00:23

↑ 0001(아차산성 근방에 수령 150년 정도로 추정되는 개벚나무가 자생하고 있다. 이 구간은 일반인들에게 개방을 앞두고 있다. 문화재로 개방되면 주변 환경 정리라는 명목으로 개벚나무를 비롯한 나무들이 잘리게 된다.)

[MOUNTAIN=글안준영 기자사진신희수 기자] 서울 시내에 있거나 그 경계를 이루고 있는 산들은 대체적으로 대중교통

으로도 쉽게 접근할 수 있다. 그 중에서도 가장 역세권에 있는 산이 서울 광진구・중랑구와 경기도 구리시에 걸쳐 있는

용마・아차산이다. 아차산(286.8m)은 5호선 아차산역과 광나루역을 이용해 접근할 수 있고, 7호선 중곡역, 용마산역,

사가정역은 용마산의 서쪽 사면 등산로로 접근하기 좋다. 5호선 광나루역 대합실에 가면 일행을 기다리고 있는 등산객

들을 볼 수 있다. 교통이 편리하여 찾아가기 쉽고, 산이 낮아 힘들지 않으면서도 한강이 굽이져 흐르는 경치를 즐길 수

있다는 점이 아차산을 찾는 등산객들의 평범한 이유다. 한나절 소풍 코스로는 더할 나위 없이 좋은 산이다. 그러나 아차

산은 눈에 보이는 풍경보다도 더 많은 이야기를 품고 있다.

↑ 0002(아차산은 고구려 평원왕의 사위이자, 평강공주의 남편인 온달장군이 전사한 곳으로 알려져 있다. 한편, 아차산과 함께 온달장군의 전사지로 거론되는 단양의 온달산성은 고구려 토기 등이 발견되지 않은 근거로 온달장군의 전사지라는 주장의 힘을 잃고 있다.)

'아차'해서 아차산?

아차산을 놀이터 삼아 유년 시절을 보냈다는 숲해설가 이성운씨와 광나루역에서 만나 아차산 생태공원으로 발길을 향한다.

아차산 등산로는 아차산역이든 광나루역이든 어느 역으로 가도 가깝지만, 광나루역이 생태공원과 조금 더 가깝다. 광장중

학교를 지나 광장초등학교를 왼편에 두고 골목길로 들어간다. 길은 한 사람이 다닐 수 있을 만큼 좁다. 골목에서 빠져 나오

면 바로 코앞에 생태공원이 보인다.

아차산에 대한 문화해설을 해줄 향토사학자 김민수씨가 있는 향토자료실을 찾았다. 문화재 답사를 위주로 아차산을 둘러

보기로 한다. 김민수씨를 따라서 아차산 등산로 입구로 향한다. 산길을 걸으며 이성운씨가 "어렸을 적에는 아차산을 아끼

산, 액끼산이라고도 불렀다"고 말한다. 액끼산이란 말을 듣고 김민수씨가 아차산 지명에 대해서 설명을 시작한다.

"아차산 기슭에 사는 사람들은 아차산을 아끼산, 액끼산, 에께산, 액계산, 액개산 등으로 다양하게 불렀어요. 〈경기지〉를

보면 '지금의 영화사인 화양사는 악계산(嶽溪山)에 있었다'는 기록이 있어요. 즉, 아차산을 악계산이라고 불렀음을 알 수

있지요. 악계산의 '계(溪)'가 들어간 인근 지명으로 청계산, 청계천, 상계동, 퇴계원 등이 있어요. '계'는 우리나라 각 지역에

서 '곰 부족(濊)'을 가리키는 말입니다. 여기에 바위로 이루어진 험한 산에 악(嶽)이 붙으니, 악계산은 '험한 곰 부족의 산'

이라고 할 수 있지요."

덧붙여 설명하면, 〈대동여지도〉에는 지금의 아차산, 용마산, 망우산이 모두 아차산으로 표기돼 있다. 중랑구 상봉동에

있는 봉화산도 아차산 봉수대라고 하였으므로 이곳까지도 아차산이었다. 하나의 아차산으로 불리던 산이 봉우리마다 이름

을 갖게 된 연유는 대략 이렇다.

망우산은 우암 송시열이 〈송자대전〉에서 "태조 이성계가 무학대사와 더불어 지금의 건원릉에 와서 죽고 묻힐 자리를 정

하였다. 그리하여 근심을 잊었으므로 여기서 서쪽의 아차산 능선을 가리켜 망우리(忘憂里)라고 이름지었다"고 한다. 이후

태조 이성계가 〈망우동지〉에서 "검암산(지금 동구능)에 자기가 죽어서 묻힐 터 자리를 잡고, 아차산 북쪽 산마루에 이르

러 이제 근심을 덜었노라"라고 했다. 사실, 건원능(이성계의 무덤)은 이방원(太宗)의 수하인 하륜이 이성계가 죽고 난 다음

에 검암산에 있는 절(寺)을 다른 곳으로 옮기게 하고 조성한 것이다. 그러나 이러한 기록과 더불어 한양 사람들의 묘지가 이

곳에 들어서면서 망우산의 이름은 굳어졌다.

용마산에는 아기장수의 전설이 있다. 아기장수의 전설에서 '날개 달린 말(龍馬)'이 있었다는 이야기와 〈삼국사기〉 지리지

에 아차성과 더불어 용마산을 볼 수 있다. 여기에 비롯해 용마산이 아차산에서 갈라져 나간 것이다.

한편, 아차산에 대한 유래는 여러 가지가 있다. 흔히들 알고 있는 이야기가 조선시대 명종 때 홍계관의 이야기다. 왕은 "마루

밑으로 지나간 쥐가 몇 마리냐"고 홍계관을 시험해보았고, 홍계관은 "세 마리"라고 답했다. 그러나 왕이 마루 밑에서 본 쥐는

한 마리였다. 왕은 홍계관에게 사형을 내렸다. 그러나 쥐의 배를 갈라보니 배 속에 새끼 두 마리를 배고 있었다. 왕은 곧 사람

을 보냈다. 승지가 말을 타고 달려가 당마루 위에 올라가서 처형을 중지할 것을 알렸으나, 형관은 처형을 속히 집행하라는

뜻으로 알고 홍계관을 처형했다. 왕은 그 사실을 듣고 '아차'하며 애석해했다. 그래서 그 고개를 아차고개라고 부르게 되었으

며, 아차고개가 있는 산은 아차산이라고 부르게 되었다.

그러나 홍계관 이야기는 민담으로 전해지는 이야기일 뿐, 신빙성이 떨어진다. 삼국시대의 〈삼국사기〉에서는 아차성(阿且城)

또는 아단성(阿旦城)으로 혼용하고 있다. 조선시대에 저술한 〈고려사〉에서부터 지금의 아차산(峨嵯山)으로 표기한다.

조선시대는 중국을 숭상하였던 유교에 근본을 두었다. 그래서 오랑캐의 개념인 아(阿)를 꺼렸다. 따라서 我(아)라고 썼다.

산에 관계된 지명이므로 山(산)변을 덧붙여서 峨(아)라고 한 것이다. 또한 且(차) 역시 태조 이성계의 이름인 旦(단)과 혼동

할 소지가 있으므로 差(차)로 하여 확실하게 구별했다. 마찬가지로 산에 관계된 지명이므로 山(산)변을 첨가하여 嵯(차)라고

한 것이다. 이것이 지금의 아차산(峨嵯山)이다(이 설명은 김민수씨의 기사를 요약한 것이다. 광진닷컴(www.gwangjin.com)

에서 〈아차산 지명에 대하여〉 기사를 열람하면 전문을 볼 수 있다).

↑ 0003(아차산성의 성벽이 그대로 남아있다. 현재 이 구역은 사유지이기 때문에 문화해설을 신청한 10명 이상의 단체 탐방객에 한해서 개방하고 있다.)

신라의 아차산성과 고구려의 보루성

탐방로를 따라 가다보면 온전히 남아 있는 성벽을 볼 수 있다. 그러나 이 성벽은 일반 탐방객은 가까이 가서 볼 수 없다.

현재 이 구역은 사유지로 되어 있기 때문에 문화해설 프로그램을 신청한 탐방객에 한해서만 탐방할 수 있다. 취재진은

김민수씨의 안내로 아차산성과 홍련봉 보루를 답사할 수 있었다. 울타리 하나로 경계를 갈라놓았을 뿐인데 사람의 발길

이 뜸한 성벽 구간은 기존 탐방로보다 생태 환경이 잘 보존돼 있다. 김민수씨는 "신기한 것을 보여주겠다"며 어딘가를

가리켰다. 넝쿨 속을 자세히 들여다보니 둥근 열매 하나가 달려 있었다. 으름이었다.

↑ 0004(일반인에 개방되지 않는 구간에 으름 열매가 달려 있다. 도심과 가까이 있으면서도 으름이 자생할 수 있을 정도로 생태가 보존돼 있음을 알 수 있다.)

"여기가 아주 청정 지역입니다. 도심과 가까이 있어서 한강으로 나쁜 공기가 다 빠져 나가고, 밤에는 강원도의 맑은 공기가

이곳으로 내려옵니다. 게다가 사람의 손길이 닿지 않으니 으름넝쿨이 자라죠. 이리로 와서 여기 나무 좀 보세요."

그가 가리킨 건 굵은 가지를 드리운 나무 한 그루였다.

"이 나무는 개벚나무입니다. 식물 이름 중에 개나리, 개망초 같이 '개'가 들어가는 것들은 토종 식물입니다. 봄에 꽃 피면

진해에 벚꽃 구경 갈 필요 없이 이 벚꽃이 아주 예쁩니다."

↑ 0005(숫자 적힌 빨간 딱지가 달린 나무들은 아차산성 탐방로가 개방되면 잘릴 운명에 처한다.)

그런데 이 개벚나무에 숫자 1이 적힌 빨간 딱지가 붙어 있다. 김민수씨 설명에 따르면, 워커힐 호텔 측의 양보로 아차산성

문화재 탐방 구간이 개방될 계획이라는 것. 관람로를 정비함에 따라 개벚나무를 비롯해 산성 주변의 나무들이 잘려나갈

위기에 처했다. 김민수씨는 "유적뿐만 아니라 자연경관물도 문화재로써 봐야 한다"는 생각을 밝혔다.

아차산성에 대한 해석은 현재 신라의 북한산성이다. 아차산성 발굴 과정에서 '북한(北漢)'이 양각된 명문와편이 대량 출토

됐다. 한편, 고구려의 군사시설로 밝혀진 보루성들은 아차산성을 포위하듯 산재해 있는데, 신라의 아차산성과는 어떤 관계

인지는 현재까지 불분명하다.

↑ 0006(신라는 산성 가장 높은 곳에 망대지를 설치했다. 망대지는 영관급 장수의 지휘소다. 여기에서 홍련봉 보루 유적지가 보인다.)

아차산성의 가장 높은 곳으로 올랐다. 신라는 성의 가장 높은 곳에 망대지를 만들었다. 망대지는 영관급의 지휘 장수의 지휘

소이다. 현재는 터밖에 남아 있지 않지만 이곳에서 고구려 군사시설인 홍련봉 1・2보루가 내려다보인다. 홍련봉은 동의초등

학교 맞은편에 있는 작은 산봉우리다. 홍련봉은 2002년에 서울시 기념물로 지정됨에 따라 발굴・연구가 이뤄졌다. 홍련봉

보루에서는 고구려의 기와・철기 등이 출토됐다. 한편, 대부분의 보루성들이 경치가 좋은 언덕에 축성되었기 때문에 그에

따른 훼손이 심했다. 한 예로, 아차산 일대 보루 중 아차산 1보루와 용마산 1보루를 비롯한 대부분은 시민체육시설이나

헬기장 등을 설치했었다. 또한, 등산로로 이용되면서 훼손이 불가피했다. 보루성이라는 연구결과가 발표됨에 따라서 보전

계획이 세워지고, 연구가 진행되고 있지만 지금도 경치 좋은 언덕을 찾아 출입이 금지된 유적 발굴 지역에 들어가는 등산객

들을 일일이 막을 수는 없어 보였다.

망대지에서 내려오는 길에 김민수씨가 땅에서 무언가를 주워들었다. "학자들이 왔다 갔다"며 보여준 것은 얼마 전까지 땅에

박혀 있었던 것이 역력한 기와 조각이었다. "학자들은 적어도 유물을 가져가지는 않는다"고 덧붙였다.

아차산 곳곳에 숨은 유적과 유물을 찾아

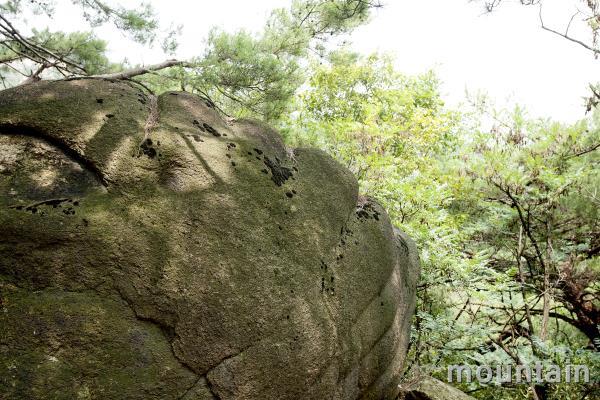

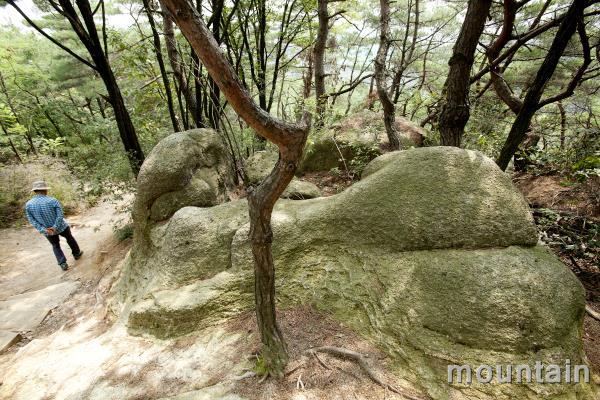

낙타고개에서 고구려정으로 바로 오르지 않고, 대성암 방면으로 난 동쪽 사면의 산길을 따라갔다. 온달샘 석탑이 있는 부근을

지나면 주먹바위, 거북 바위, 평강공주 통곡의 바위라는 기이한 모양의 바위를 볼 수 있다.

↑ 0007(아차산에 있는 온달장군 주먹바위. 한강이북의 땅을 되찾기 전에는 돌아가지 않겠다고 말하고 출전한 온달장군은 전쟁에 패해 죽어서도 주먹을 굳게 쥐었다 한다.)

한강 이북을 되찾지 못한 온달장군이 주먹을 불끈 쥐고 죽었다는 전설이 얽힌 주먹 바위, 그 앞에 엎드려 울고 있는 여인의

모습을 한 바위가 평강공주 통곡의 바위다.

↑ 0008(아차산에 있는 평강공주 통곡의 바위. 평강공주가 온달장군을 끌어안고 통곡하는 모습처럼 보인다.)

〈삼국유사〉에 따르면, 온달은 아단성 아래에서 신라군과 싸웠는데, 흐르는 화살에 맞아 쓰러져 죽었다. 온달을 장사지내고

했지만 관이 움직이지 않았다. 평강공주가 와서 관을 이루만지며 "죽음과 삶이 결정되었습니다. 돌아가시지요"라고 하자 드디

어 관을 들어 묻을 수 있었다. 이때에 온달의 관을 끌었다는 거북의 바위가 주먹바위와 평강공주 바위 곁에 있다.

"아차산은 온달장군이 전사한 곳입니다. 온달장군이 전사한 곳으로 거론되는 또 한 곳이 단양의 온달산성입니다. 삼국유사

에서 온달장군은 '한강 이북의 땅을 찾겠다' 말하고 전장을 떠났습니다. 그런데 단양은 그 이남이죠. 또한 고구려 장수였던

온달장군이 전사했다면 그곳에서 고구려 유물이 발견돼야 되는데, 온달산성에서는 신라시대의 유물밖에는 발견되지 않았

습니다. 반면에 아차산에서는 고구려 토기가 많이 발견됐지요."

↑ 0009(다비터에서 볼 수 있는 사금파리. 청자와 백자의 사금파리를 함께 볼 수 있다.)

이곳에서 산길을 조금 더 내려가면 넓은 터가 나온다. 어느 바위 아래에서 김민수씨가 "고려청자 만져본 적 없죠? 한번

만져보세요"라며 사금파리를 꺼내 보여준다.

"여기는 스님들은 화장하는 다비터였어요. 스님이 돌아가시면 신자들이 부도탑을 만들어줬는데 그 석축 부러진 게 여기

에 남아 있지요. 여기에 남아 있는 사금파리는 스님들이 쓰시던 것들이라고 추정할 수가 있죠."

암릉지대로 올라가면 너른 바위가 나온다. 구리시 아천동 우미내 마을에서도 올라올 수 있는 곳이다. 이곳에 도굴된 고분

하나가 있다. 아차산 횡형석실고분이다. '온달장군의 무덤이다', '개로왕의 무덤이다'라는 등의 말은 많지만 어떤 유물도

발견되지 않은 무덤은 그 조성 연대조차 추측할 수 없다.

↑ 0010(아차산은 고분이 많았던 만큼 도굴도 심했다. 이 고분의 주인은 백제의 개로왕일 것이라는 주장도 있으나 학계에서는 아직까지 결론이 나지 않았다고 한다.)

고분이 있는 곳에서는 산 아래 우미내 마을, 강 건너 암사동, 올해 12월에 개통예정인 구리암사대교가 잘 보인다. 굽이진

강줄기를 거슬러 오르면 강동대교, 미사대교, 팔당대교를 차례로 지나 팔당호, 두물머리다. 아차산은 한강의 흐름을 한 번

더 꺾어주는 역할을 한다. 남한강과 북한강이 만나는 지점 두물머리. 이곳부터는 한강의 하류다. "두물머리에서부터 밀려

오는 강물의 흐름이 아차산에 가로막혀 한 번 틀어지는 덕분에 구의동, 잠실 일대는 홍수를 피할 수 있다"는 게 김민수씨의

설명이다.

↑ 0011(두물머리에서부터 굽이져 오는 한강을 바라볼 수 있다.)

암릉길로 따라 올라가면 2보루 아래에 위치한 대성암에 닿는다. 사찰 앞에는 나이 많은 느티나무 한 그루가 서 있다. 이 느

티나무는 불이 났을 때에도 타죽지 않고, 살아남았다. 그만큼 대성암 터가 좋다고 한다. 대성암은 본래 범굴사라는 이름으로,

670년(문무왕 10) 의상대사가 창건했다. 대성암은 임진왜란, 한국전쟁 등을 거치며 수차례 소실되고 재건되기도 했다. 쌀이

나왔다는 전설 서린 극락전 바위와 함께, 대성암 비석에는 한국전쟁의 상흔이 고스란히 남아 있다.

↑ 0012(보루성터의 성벽을 이루고 있었을 돌들이 돌무덤이 되어 있다.)

출처 : http://media.daum.net/life/outdoor/travel/newsview?newsId=20140912002308043

'등산&여행 사진 > 아차,용마산' 카테고리의 다른 글

| 아차산 용마산 산행 풍경 사진 / 2018,1,21 (0) | 2018.01.22 |

|---|---|

| 봄이오는 아차산 / 2015,3,29 (0) | 2015.03.29 |

| 고구려 대장간마을 탐방 및 아차산 산행 사진2(아차산) (0) | 2014.01.20 |

| 고구려 대장간마을 탐방 및 아차산 산행 사진1(대장간마을) (0) | 2014.01.20 |

| 아차산의 설경 / 2012,12,30 (0) | 2012.12.30 |